大家知道在二级市场,能在股票投资上赚钱的策略分为哪三类吗?第一类就是大家熟悉的以巴菲特为代表的价值投资;第二类是宏观对冲策略,这类策略的特点是赚周期轮动的钱;第三类就是量化投资。来看看量化投资的革命先驱者西蒙斯的年化收益:其管理的大奖章基金自1988年成立以来平均年化回报高达35%,其投资业绩远超巴菲特和索罗斯!他也因此征服了华尔街。那量化投资的赚钱逻辑是什么呢?其实,量化投资靠的是通过寻找短期错误定价,再用完全的程序化交易来实现收益的不断累加。

近两年,量化策略由于优异的策略表现吸引了市场的广泛关注。其实在海外,量化策略已经历经了50年的发展历史,成为了一种成熟的投资方式。让我们来回顾下:

海内外量化的成长史

1969年,美国的爱德华•索普发明了科学股票市场系统,并成立了世界上第一个量化投资基金。这只基金创下了连续11年持续跑赢标普指数的战绩;

1971年,美国巴克莱国际投资管理公司发行了第一只指数基金。从这只基金逐渐兴起开始,量化投资逐渐成为了美国市场中非常重要的投资方法;

1988年,詹姆斯.西蒙斯成立了大奖章基金,从事多策略和高频交易。他们完全采用了数据驱动的方法,通过数据本身和严格的统计检验来预测趋势和形态,取得了惊人的收益,掀起了量化革命的高潮,并在2008年大部分对冲基金亏损的情况下,赚了80%的收益,合计25亿美元。谈到西蒙斯——这位史上最伟大的对冲基金经理之一——在扬名华尔街之前是一名数学家,创办了美国文艺复兴科技公司,旗下最知名的大奖章基金自1988年成立到2009年,创造了35%的年化收益,大幅跑赢巴菲特。而谈到基金的盈利策略——高频交易算法——主要是通过开发数量分析模型来预测期货、股票、货币市场的超短期波动,捕捉微小的波动差,从而获得一个持续稳健的收益。这种策略与牛市、熊市的市场环境关系不大,这也是西蒙斯在金融危机时依然能大获全胜的原因。

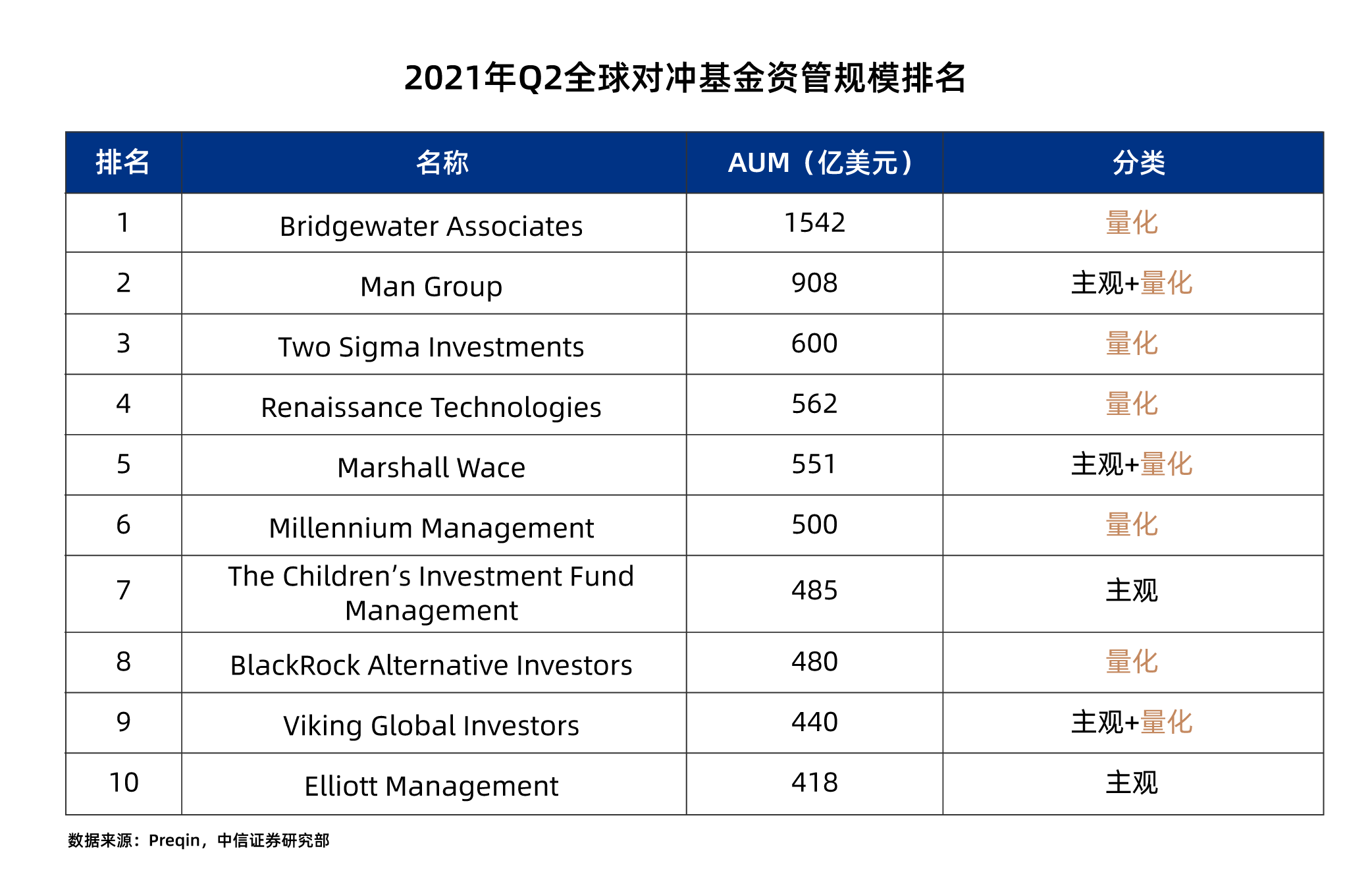

2011年以来,量化投资基金再次受到热捧,量化投资近10年在海内外得到了飞速发展。如下图所示,目前全球前十大对冲基金只有两家不做量化。其中桥水、英仕曼、Two Sigma、文艺复兴、Marshall Wace 5家头部量化对冲基金合计管理规模超过4100亿美元。

聊完了海外,我们再来看看国内量化投资的发展历程。

2004年,第一只国内量化基金——华宝信托发行的“基金优选套利”诞生。2010年4月16日,中国第一个股指期货沪深300股指期货(IF)合约挂牌上市,为早期量化投资提供了对冲工具,也是在此之后,量化在国内才开始正式发展,涌现出了量化选股策略、量化期权策略、量化对冲策略等多种策略。正是在这一时期,曾就职于海外量化对冲基金的精英们纷纷归国创业,比如我们熟知的九坤、明汯等,自此正式开启了国内量化的全新篇章。

第一阶段的量化“盛宴”仅仅持续到了2015年。2015年股灾之后,股指期货限制手数同时提高了保证金,使得量化超额变得异常难做,大浪淘沙下很多风控和实力不足的管理人纷纷销声匿迹。直到2018年,大盘全年跌幅超过20%,量化对冲策略由于剥离掉大盘指数β的影响,再加上当年有限的量化规模可以支持高换手策略,当年的表现在各大策略中可谓一枝独秀。经历了2015年之前的量化热潮,以及2018年的行业洗礼,最终有两家量化管理人在资管圈里留下了他们的传说—“北九坤、南幻方”。

2019年至今,我国量化投资进入了高速发展的时代。根据中信证券金融工程团队测算,截止2021年Q4,量化产品占证券类产品比例约为25%,相比2018年的5%,几年间,量化私募规模有了明显的提升。在这一阶段,量化策略也更加多元化、精细化、多策略、多频段,人工智能技术融合是这一时期量化的特征,融合AI技术大幅提升了因子挖掘和模型迭代的效率。近两年,随着量化各种子策略大放异彩,规模增长之快超出了想象。截止到2021年底,百亿量化私募数量已经达到27家,但对比海外量化机构,国内量化交易占比仅有20%(海外这一数据是80%)且国内机构的管理规模尚小。早在两年前,全球排名前五的量化对冲基金,管理规模均已超过600亿美元。我们有理由相信这些量化精英们、这些顶级的数理“天才”们可以引领国内量化进入下一片蓝海!

那么,为什么量化策略如此受追捧?我们接下来就带大家打开量化投资的黑箱——

到底什么是量化投资?

简单说,量化投资就是利用一定的数理模型对投资策略进行量化,通过计算机来实现的一种投资过程。

我们在这里举一个在量化投资中应用最广泛的模型:多因子选股模型。

首先,什么是因子?因子就是一个可解释的变量。举个例子:你想买房,那么你看重的房子的价格会受到地理位置、周边环境、是否学区等等因素影响,这每一个小的因素,对于房价来说都是一个因子。那么,对于股票来说,与股票价格密切相关的那些指标我们就称之为因子。

顾名思义,多因子模型就是筛选出一系列能够较好地解释股票收益的因子,通过建立量化选股模型,最终得到一揽子股票组合的过程。以历史上比较著名的三因子模型Fama-French 举例,这个模型通过对美股历史数据的研究,认为股票回报率与上市公司的市值、市净率、市盈率这三个因素有关,那么就可以建立组合回报率与这几个因子的回归方程。

那么如何运用多因子模型选股呢?现实中,量化管理人的因子库往往覆盖成百上千个因子,要想最终选出的股票组合能贡献较好的阿尔法收益,对模型的输入变量——因子的质量要求非常高。比如好的因子要满足逻辑清晰,经得起推敲,保证提取的都是有效信息等众多条件。通过构建各个因子与股票收益率的回归模型,来预测每只股票的收益率,将这些收益率的预测值从高到低排序,选出预测值高的股票。另一种是打分法,即通过给各个因子赋予一定的权重,根据每只股票因子的大小给其打分,分数高的股票入选股票池。

那么在现实中哪些因子可能成为选择股票的依据?这主要依赖于金融、经济逻辑和市场经验。这些因子可能是一些基本面的指标,比如:价值类因子,如PE、PB;成长类因子如ROE、净利润增长率;规模类因子,如净利润、营业收入;情绪类因子,如预测未来12个月的利润增长率;质量类因子,如资产负债率、应收账款周转率;宏观环境因子,如经济增长率、利率;行业环境,如行业集中度等等。也包括一些市场表现因子,如动量和反转类因子、资金流向和各种技术类指标。另外,当前很多量化机构也会花巨资购买一些另类数据,包括新闻舆情、电商销售数据等等。

从上面的内容可以看出,量化投资除了有效的投资逻辑以外,还要求工具有效(模型有效、数据准确、因子质量优质)。另外,量化投资通常对计算机技术的要求也是比较高的,这些就解释了平时我们经常听到的好的量化管理人需要策略的不断迭代、研发的不断投入及高密度人才。

其次,量化投资相比较主观投资真的有优势吗?答案是肯定的。这个优势主要体现在三个方面:

机器程序化,这就意味着在投资决策中能克服人性的弱点:在量化投资中,交易信号由模型给出,交易行为也是由计算机自动执行,这就克服了主观投资可能会受情绪影响而做出非理性的决策。

计算机交易能提高投资效率:程序化交易就避免了人工盯盘和人工买卖行为,大大提高投资效率,降低人工成本。

风险管理更加动态化标准化:很多量化投资策略会动态进行风险管理,比如动态调整仓位,这对于风险的监控更加及时,风险管理相对于纯主观判断可能更有优势。

量化投资又有哪些不错的策略可以选择?

很多文章或者相关书籍,都会涉及到量化策略的分类,甚至有的分类方式会涉及到几十种子策略。由于本节是量化策略的入门章节,太详细的分法不但对我们没有帮助,还会增加我们的困惑。因此,我们今天侧重最主流的量化策略,将量化策略分为指数增强和量化对冲两大类。

先来说说量化策略中占比最高的指数增强策略。

指数增强指产品在对标某个指数的前提下,力求有超越指数的表现。如沪深300增强、中证500增强、中证1000增强。沪深300成分股市值相对较大,波动较小,不太适合以交易为主的量化策略,因此市面上的沪深300指数增强的产品较少,相应地,量化的中证500指数增强策略更为常见。

在我们了解了指增产品的定义后,再来看看指增产品有哪些特点:

第一,通过一系列风控指标,使产品持仓结构与对标指数成分股结构的偏离度保持在一定范围内,以达到跟踪指数的目的;

第二,通过T0交易、选股、打新等方式,以达到产品净值超越指数表现的目标,即“增强”效果。

从交易频次上看,近年来表现比较好的策略以高频量价因子为主。高频量价因子提供的超额曲线相对稳定,但是很容易达到策略容量的瓶颈。未来随着量化规模的持续扩张,也许会有越来越多的管理人重视基本面因子的开发。即使是量价类因子,未来也会有降频趋势。

除了传统的指数增强策略,一些主流量化机构开始推出“量化选股”策略,即放开对标某个指数的风控限制,采用全市场选股的策略。从效果上来讲近两年表现可圈可点,与主流主观投资管理人形成了较好的互补。

近两年的指增策略,特别是对标500指数和1000指数的策略表现非常亮眼,头部指增管理人的平均超额(跑赢指数的收益)可以达到20%。虽然随着市场有效性的提升,量化的超额收益会呈现下降趋势,但即使超额下降到10%,8%,叠加到指数的平均10%的年化收益,拉长时间周期到10年甚至更长,这个收益水平依然可以跑赢80%以上的主动管理基金(统计数据显示,成立超过10年的基金,年化收益能做到20%的非常少)。由此可见,指增策略的魅力所在就是那部分超额收益,超额显著且稳定,这样的管理人才具有核心竞争力。

在了解了指增策略后,有一个问题,即:无论是量化指增还是量化选股,都无法避免大盘波动带来的影响。那么,量化策略中有没有风险较低、降低波动的策略呢?答案是肯定的。

下面我们来看一下风险较低的量化对冲策略。

为什么量化对冲策略风险较低?

因为它通过构建股票多头+股指期货空头的组合,空头端能够完全对冲掉大盘下跌风险的同时,获得超额收益。我们将量化对冲策略拆解后,具体由以下两方面组成:

一方面是股票多头端,仓位80%-85%左右。多头端策略就是我们上文提到的指数增强策略,一般来讲是中证500指数增强策略。因为国内主流对冲工具是股指期货,此前很长一段时间内股指期货只有三个品种,即上证50、沪深300、中证500。这三个指数中,量化策略最容易做出超额收益的是中证500指数,因此基本上量化对冲策略多头端大部分是中证500增强策略。最近上市了中证1000的股指期货,未来也有望成为和中证500重要性类似的品种。

另一方面是股指空头端,保证金规模15%-20%。期货交易是杠杆交易,中证500股指期货交易所最低保证金比例为14%,即最大杠杆约7倍。那么理论上15%-20%的期货保证金空头持仓可以完全对冲掉80%-85%的股票多头仓位。

量化对冲策略适合什么样的投资人呢?

其作为一种绝对收益型策略,回撤相对较低,收益适中,是一种偏稳健的投资策略,适合相对保守的投资人或者把其作为资产配置中的一部分来平滑组合波动,但纯粹的量化对冲策略产品,现在面向个人投资者开放的不多,尤其是一些知名机构的此类产品基本都已经封盘。

作为补充,很多主流量化私募纷纷推出了灵活对冲类策略,就是空头端并不完全对冲掉大盘风险,而是留有一定的风险敞口。这类策略的风险及收益均会大于完全对冲策略,可以作为完全对冲策略较好的替代品。我们以知名管理人九坤投资的股票多空策略(灵活对冲)为例,这个产品的风险敞口在10%-90%之间,即在市场大幅上涨时,保留绝大部分股票多头,使得多空策略基金跟随市场上涨;而在市场大幅下跌时,又可以用股指空头对冲掉绝大部分的多头仓位,此时类似于一个完全对冲产品。但市场上做股票多空策略的管理人并不多,主要是由于该策略对管理人要求极高,既要有创造超额收益的能力,又要具备股指对冲端的择时能力,因此对于这个策略我们后续也不做深入讨论。

在简单介绍了量化策略的分类后,对于投资人来说,更多的关注点还是如何筛选出优质的量化产品。我们下面讨论一下——

如此多的量化产品,该如何筛选呢?

筛选量化管理人,我们依旧遵循十二字原则:长期净值、业绩归因和人格认知。

首先在人格认知方面,量化策略的人格认知包含以下几方面:

首先是团队是否有高密度人才,这里指的是团队的核心投研规模是否可以覆盖其管理规模。比如像白鹭这家机构,规模今年刚突破百亿,但投研人员的数量在70人左右,这个人数所能匹配的管理规模就远超过其当前的管理规模。

其次,策略核心人物的履历也非常重要。一般量化团队的核心投研人员普遍有顶尖的理工科学术背景,这里我们可以更多关注其从业履历,比如是否有丰富的海内外知名自营机构或头部资管机构的从业和交易经验。

第三,是管理人规模的考量。这里强调几点:一是规模对量化管理人业绩表现的敏感度比主观多头更大,但要注意的是规模对规模偏小的量化机构影响更大。比如一个规模从30亿增长到100亿的机构,我们短期内其实是不知道它的策略能否跟得上其规模的增长。特别是如果管理人规模比较小的时候,超额大部分是通过高频量价因子贡献这种情况,那么规模迅速上升后更需要额外关注;反之规模因素对规模大的机构其实影响相对较小。

规模较大的管理人通常在投研和IT建设方面投入极大,这就为策略的迭代优化提供了必要条件。比如一家量化机构在200亿的规模上能够实现非常好而稳定的超额,那么,从200亿到300亿,甚至从300亿到500亿,可能超额随着规模增加而下降,但不会下降很多,是可控的。但要注意的是一定要选择当前规模远远低于策略容量上限的机构。而对于规模攀升到500亿的机构,我们可以给予其一定的观察期。比如大家熟知的明汯曾经由于募资节奏太快(规模一度超过1000亿)而出现超额明显下滑的情况。但好在明汯之后用实力证明了自己可以驾驭这个规模并跑出不错的业绩。相反,对于一家规模比较小的机构,我们是不知道它的能力圈到底能覆盖多大的规模,仅仅凭借短期亮眼的业绩就选择它是非常危险的。

然后是长期净值,要关注基金长期的业绩水平,理论上这个长期肯定是越长越好,但市场上很多量化指增、量化选股产品都是在2020年之后成立的。那么,我们起码要选择一个完整的时间周期,比如从2021年到现在,经历了至少三次市场风格切换,分别是2021年5月—9月,小票行情下量化指增表现极其出众;2021年9月到2022年4月,这段时间由于市场因素导致量化超额非常难做;最后一段是2022年5月以来的指增策略集体反弹。我们在考察一家量化管理人的时候,选择的时间维度要能覆盖多个市场周期,特别是极端行情下往往最能看出管理人的风控能力、策略风格等等。如果一家管理人在各个市场环境下的策略表现均能排在中上游的水平,那么这家管理人是应该纳入关注的。

下面我们谈谈量化常用的评价指标。收益指标方面我们主要考察长期收益,特别是超额收益。超额收益的衡量标准一方面要长期处于行业的中上游位置,另一方面超额的稳定性要好。超额的稳定性我们可以通过超额最大回撤来考察,一般来说超额最大回撤可以控制在5%以下证明超额的稳定性是比较好的。风险指标方面我们还是可以关注回撤控制水平。最后是夏普比率和超额夏普比率。两个指标都是越大越好,其中超额夏普代表的是量化管理人稳定跑赢指数部分收益的能力,是管理人研究能力的体现,这个指标综合考察了量化管理人超额获取能力及超额的稳定性。

最后是业绩归因。首先是我们不能仅仅针对短周期来作业绩归因,而是选择较长的一段时间,而这段时间内又包含上文所说的不同的市场周期。要针对每段市场周期下的管理人表现分别作业绩归因。比如,当市场环境整体很好和很差的情况下它的表现,当市场开始反弹后它的表现等等。比如一家量化机构,短期的业绩非常优秀,但当市场变差后其表现就一落千丈,超额为负。那么有一定可能是因为管理人过度暴露了风险敞口使得短期表现极其优异。但这种短期的优越表现是无法持续的,简单说就是这次赌对了。市场风格择时是所有管理人的难题,那么如果下次赌错了,可能会面临更大的风险。我们通过业绩归因要达到的目的就是找出真正通过扎实做投研而有长期稳定的阿尔法能力的量化管理人。另外,通过一些极端行情下的分析,往往最能看出管理人的风控能力、策略风格。

国内量化的十年是蓬勃发展的黄金十年。从最初的“北九坤、南幻方”,到曾经叱咤风云的量化“四大天王”(九坤、幻方、锐天、致诚卓远)再到近几年不断涌现出的量化中生代和新生代们,国内量化市场不断向纵深发展。这些管理人中,有一些是成立年份较早,一直低调做投研,没有放开募资,近两年由于优秀的业绩表现被市场逐渐认可;有的则是在上一家量化团队积累了丰富的经验和完整的投研体系,在自立门户后迅速被市场发现.....关于他们的介绍,我们将在下一篇,为大家集中呈现。